Brève introduction à l’histoire de la performance

La performance puise ses origines dans les événements organisés par les avant-gardes du XXème siècle comme les Futuristes, les artistes du Bauhaus (Allemagne) ou les Dadaïstes du Cabaret Voltaire (Zurich).

Ils réalisaient des actions poétiques. Déjà à cette époque la performance est reconnue comme un art subversif, se mettant en marge des règles strictes des arts de l’époque (peinture et sculpture classique, théâtre…).

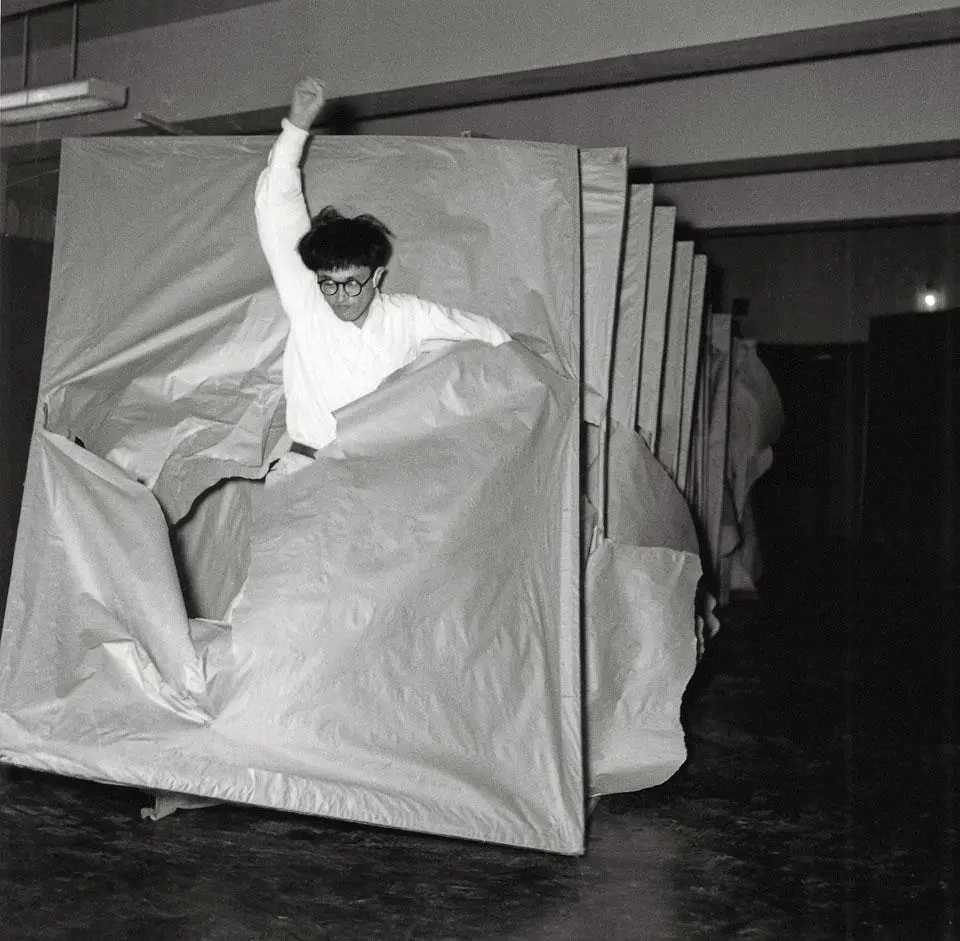

Elle se constitue en tant que genre artistique autonome au début des années 60 en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, soutenu par des mouvements comme Fluxus, les happenings de Kaprow, l’actionnisme Viennois ou les performances de Gutaï. La performance est souvent utilisée lors de contestations ou de revendications populaires. Il se veut provocateur et dénigre toutes affiliations avec le marché de l’art.

C’est un art qui se caractérise par sa relation au temps, son interaction avec le public et son archivage.

Eric Mangion explique qu’à l’origine le terme « performance “est apparu dans les années 1970. Il est issu du terme performing qui désigne l’accomplissement d’un geste ou d’une action dans le spectacle vivant. Au sens étymologique il évoque « ce qui prend forme » ou tend « vers la forme », ce qui renvoie à un état intermédiaire.” .

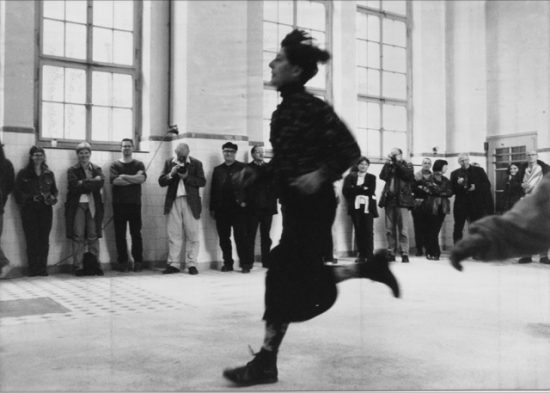

Ces pratiques reposent sur trois éléments principaux : le corps, l’espace et le temps. Ce sont des actions, des évènements, des happenings etc.… organisés par un.e artiste qui utilise son propre corps ou fait appel à d’autres personnes.

Les frontières de cet art avec les arts vivants (théâtre, danse, chant) sont très poreuses. Ce type d’œuvre se concentre sur le geste et non plus sur la production d’objets.

Elles se déroulent dans “l’ici et maintenant”, dans un lieu et un contexte précis qui justifient plus ou moins l’action. Cette dernière peut parfois être répétée ou improvisée, violente ou douce, réalisée à l’aide d’objets ou non… Ces œuvres peuvent être reçues comme provocatrices et faire ressentir de l’inconfort à ceux qui les regardent.

La performance fait parfois participer le public. Les performers comme les spectateurs partagent une expérience sensitive et émotionnelle.

Les archives permettent de connaître ces œuvres éphémères. Elles peuvent être des photos, vidéos, textes, protocoles, dessins, témoignages …

Si vous avez envie d’aller plus loin, vous pouvez lire ce texte sur les spécificités de l’archivage des performances :

Archiver la performance : utilisations, problématiques et défis techniques

Utilisations

Les archives témoignent de l’événement en transmettant des informations (réalisation, contexte, réception) qui permettent de les retracer et de les analyser. Ces traces nous permettent d’avoir connaissance des événements passés et ainsi de relater l’histoire de la performance.

Pour les chercheurs, les conservateurs ou les historiens d’art, elles sont des ressources précieuses car elles permettent de comprendre la manière dont s’est développée cette pratique. Grâce à elles, nous pouvons retracer les différents mouvements artistiques,

leurs successions et donc leurs tendances et influences. Les spécialistes peuvent comparer différentes sources et valider l’authenticité et les processus de chaque œuvre. Essentielles, surtout lorsque diverses interprétations se bousculent.

Problématiques et défis techniques

La création des archives pose de nombreuses problématiques concernant leurs fabrications, leurs utilisations et leurs conservations. Il faut sans cesse interroger leurs statuts et prêter attention aux différents médiums qui les véhiculent. Il faudrait également se rappeler que nous les soumettons à notre interprétation et donc que nous en créons le récit.

Selon l’époque et le contexte géographique, les méthodes d’archivage ne sont pas les mêmes et les artistes ont tous une manière différente de sauvegarder leurs œuvres. De plus, s’il est possible à partir d’une photo de produire une archive, élaborer une documentation précise demande de la rigueur et de la méticulosité. Il est difficile, voire impossible de trouver une méthode commune pour archiver ce type d’œuvres.

En effet, la nature éphémère et parfois immatérielle de l’art-action, produit de nouveaux défis pour les institutions qui souhaitent l’acquérir et l’exposer. Elles doivent sans cesse renouveler et préciser leurs techniques de conservation (notamment par le biais des formulaires) afin de respecter les spécificités de chaque œuvre.

Débat concernant l’utilisation de la photographie et de la vidéo

Si on considère que ces deux médiums authentifient une action, on peut aussi interroger cette capacité et prêter attention au fait qu’elles sont parcellaires et sources d’interprétations.

C’est-à-dire que lorsque les traces transmettent des informations, ces informations sont incomplètes, voire sont susceptibles d’être erronées.

Plusieurs observations peuvent l’expliquer : la première est qu’elles retranscrivent un instant dans un cadre (2D) alors que l’œuvre était une action (3D).

La deuxième est que chaque capture rend compte d’un point de vue (de celui qui la crée). La troisième pourrait être attribuée aux limites techniques des appareils photo/vidéo qui sont susceptibles de transformer l’espace (cadrage, profondeur de champ, modification des couleurs ou de la luminosité, distance entre les éléments, grosseur de la lentille qui déforme le sujet…).

Conclusion

Sauvegarder l’existence de ces œuvres interroge leur nature transitoire et périssable. Pour certains artistes, cette démarche n’est pas souhaitable. Nous pouvons interroger notre besoin de créer de l’archive et le droit à l’oubli de ces œuvres.

Cette part d’ombre qui les entoure est aussi ce qui leur permet de rester vivantes puisqu’elle nous invite à spéculer. C’est aussi pour cette raison que l’absence d’archives n’enlève rien au fait que l’œuvre a existé.

L’archive est une construction, issue d’une collaboration entre l’artiste, celui qui la capte et celui qui la réceptionne, soit le spectateur. Elle relève d’un choix artistique et s’inscrit dans la continuité de la réalisation de l’œuvre et c’est ce que nous avons voulu montrer en créant le site internet pour tous les artistes de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.